От Иерусалима и Баден-Бадена до Трускавца: куда киевляне в былые времена на бархатный сезон ездили

Окунуться в бархатный сезон, попрощавшись с летом и сменив хлопковые наряды на бархатные (пусть даже образно), - желание, периодически возникающее у каждого из нас... Вот так, чтобы на время забыть о проблемах, бросить всё, распотрошить «заначку на черный день» и уехать куда-то туда, где есть ощущение земного рая. Наши предки, жившие в Киеве чуть более века назад (до того как страну накрыли войны и революции), чувствовали то же самое. Тем более в те времена Европа благодаря появлению железнодорожного сообщения в прямом смысле становилась доступнее прямо на глазах. Как это было, куда ехали киевляне в прошлом и сколько стоили такие туры - в материале Коротко про.

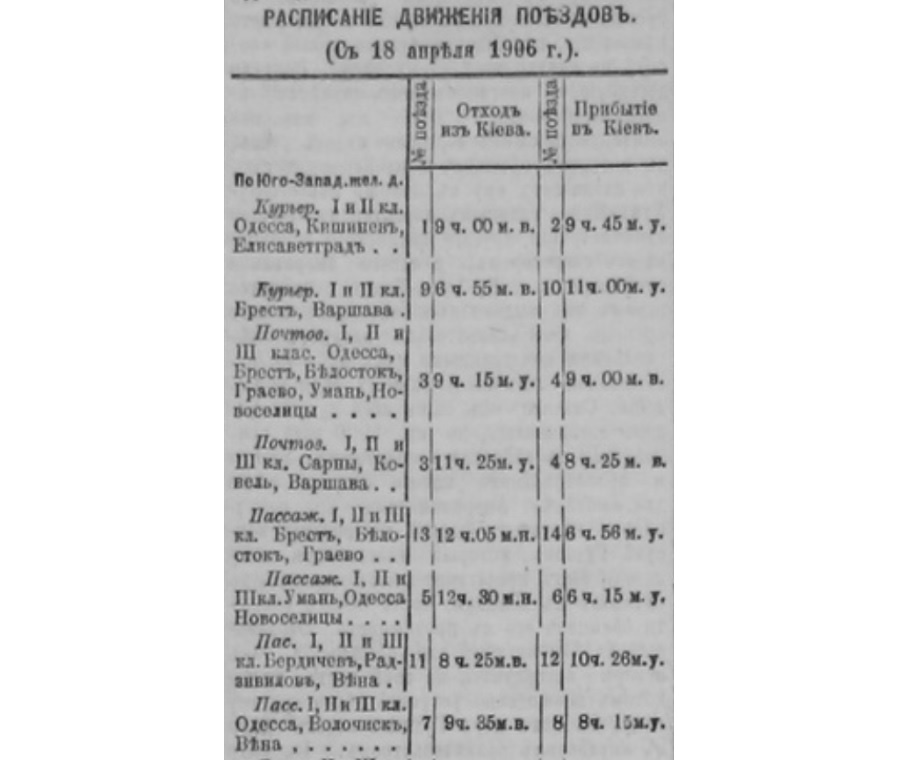

Отпуск начинался с вокзала

Путешествия тех лет обычно занимали от нескольких недель до месяцев, и весомую часть времени «съедала» дорога. К самой поездке, будь то в поезде или на пароходе, туристы относились как к части отпуска, отдельному приключению. Железнодорожное сообщение с Европой было новинкой, оно заработало лишь в последней четверти XIX века. И это стало настоящим шоком для общества. До Европы стало рукой подать, в Париж можно добраться всего-то за 3–4 дня!

Отсюда и небывалый спрос, нехватка билетов для всех желающих, ощущение поездки как самостоятельного аттракциона. К тому же в пути часто приходилось делать пересадки, проводить по несколько часов на транзитных станциях и вокзалах. Кстати, именно в те годы вокзалы, открываясь один за одним (Киев, Винница - 1870-й, Ровно - 1873-й, Луцк - 1890-й), стали визитной карточкой своих городов. Здесь не только ждали поезда, здесь работали рестораны и магазины, играли оркестры и даже выступали театральные актеры. Здесь уже открывался свой мир с европейским шармом и манящей перспективой чего-то незабываемо нового.

Варшава - хаб на пути в Европу и центр шопинга

И в полной мере это окно открывалось уже в Варшаве. Нынешняя столица Польши на стыке XIX–XX веков административно относилась к Российской империи, хоть и имела автономные привилегии и считалась пограничным с европейским миром городом. Добраться из Киева туда было относительно просто и быстро. Без пересечения границ, чуть больше чем за сутки на поезде. Ехали сюда по причинам, схожим на современные - учиться, по делам бизнеса, на шопинг. Да-да, в варшавских магазинах был куда более широкий ассортимент товаров, чем в Киеве. Сказывалась приближенность к центру Европы. В газете «Киевлянинъ» за 1905 год находим объявление - рекламу «Оружейного магазина Варшавского охотничьего товарищества». В нем делается упор на огромный ассортимент: «постоянно на складе 5000 штук ружей первоклассных мастеров» (перечислены европейские бренды - Пердэ, Гринер, Голланд и др.). При этом в перечне предложений - от дешевых ружей (55 рублей - средняя месячная зарплата киевского чиновника. - Прим. авт.) до дорогих марок («шведские безкурковые ружья», «системы Браунинг» и т. д.). Газеты пестрели подобными предложениями в рекламе других товаров - от дамских сумочек до мебельных гарнитуров.

Но главная роль Варшавы заключалась в функции хаба для дальнейших поездок по континенту - будь то Лазурный берег Франции или лечебные курорты от Швейцарии до Германии.

От Швейцарии до Германии: «лечение на водах» и терапия воздухом

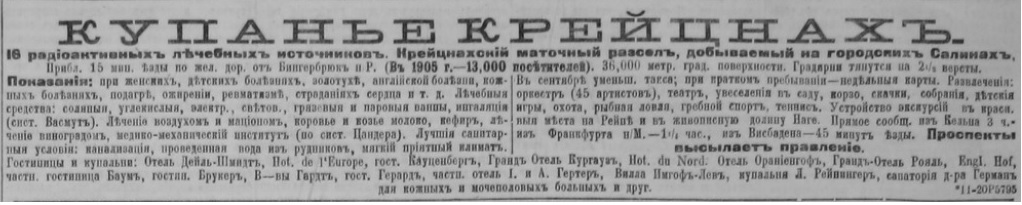

Рубеж XIX–XX вв. - бум «лечения на водах». Профильные курорты открывались везде, где был хоть какой-то намек на целебность местных источников. Чешские Карловы Вары, швейцарские Бад-Цурцах и Аргау, французский Виши. У состоятельных киевлян особой популярностью пользовались германские курорты. Анализируем еще одно рекламное объявление из газеты «Киевлянинъ».

Вниманию клиентов предлагается курорт Крейнцнах (Kreuznach, ныне Бад-Кройцнах). Главная его фишка - 16 радиоактивных лечебных источников (радиоактивность тогда считалась целебной новинкой, о ее вреде сначала никто и не думал). Утверждается, что они могут помочь при лечении ревматизма, подагры, болезней сердца, анемии, туберкулеза, «английской болезни» (рахита), нервных заболеваний и так далее. При этом используется широкий спектр процедур: соляные, углекислые, серные, грязевые и паровые ванны, ингаляции, молочные и сывороточные диеты.

В качестве лечебных предлагались и дополнительные программы - оздоравливающее молоко от коров, питающихся целебными травами, воздухотерапия - комбинированные прогулки под наблюдением медиков по смешанным лесам и лугам.

Главным же преимуществом пребывания на курорте называлось сочетание лечения с привычным отдыхом. В центральном парке Крейнцнаха каждый вечер выступал оркестр из 45 музыкантов, в театре гастролировали знаменитые артисты со всей Европы, в казино еженощно проигрывались миллионы во всевозможной валюте и золоте. Отдыхающим предлагались экскурсии по всему региону с организацией трансферов в Кельн, Франкфурт, Майнц, Висбаден.

И, конечно же, после медицинских манипуляций постояльцам были доступны занятия спортом и развлечения. Среди них были гребля, охота, рыбалка, теннис, гимнастика.

В общем и целом, людям было чем заняться в свободное время. А оно у них было. Лечение начинало считаться эффективным только от двух недель, обычно же пациенты приезжали сюда на месяц и более. Единственным, но зачастую определяющим недостатком в таком отдыхе была его стоимость. В среднем день бюджетного пребывания здесь посетителю обходился в 25 старых германских марок (около 2500 гривен в современном эквиваленте). Понятно, такие траты, да еще и в длительной перспективе, были доступны далеко не всем. И здесь на горизонте состоятельных украинцев появился хоть и заграничный тогда (австро-венгерский), но курорт поближе - Трускавец.

Трускавец: оздоровительные прогулки под звуки оркестра

Как и все европейские «водные» курорты, Трускавец тогда развивался бешеными темпами. На его источники обратили внимание еще в 1826 году, тогда же здесь построили и первые лечебницы. Но вначале считалось, что вода полезна только для принятия ванн. Первые годы на курорте не было бюветов к целебной воде. Лишь павильоны для водных процедур.

О пользе «Нафтуси» (да еще какой - затмившей по составу все Баден-Бадены вместе с Карловыми Варами) узнали в 1833 году, и власти Австро-Венгрии стали активно развивать здравницу. Нормы тогда были весьма специфичными. У источников обязательно обустраивались прогулочные галереи, парк разбили на маршруты, ведь после употребления воды рекомендовалось несколько часов гулять.

А чтобы люди во время долгих моционов не скучали, в начале ХХ века в парке построили беседку для духового оркестра. Привлекали отдыхающих и другими предложениями, но ключевой оставалась все же цена. День лечебного отдыха обходился в 3–4 австрийские кроны (около 1000 гривен в современном эквиваленте). А с учетом еще и экономии на дорогу, добраться из Киева в Трускавец можно было за 15–20 часов, поэтому объяснимо, почему отдыхающие стали отдавать предпочтение именно этому курорту.

В тему

Иерусалим: путешествие всей жизни

Особняком в списке путешествий киевлян того времени стояли поездки на Святую Землю (территория современной Палестины, находившаяся под властью Османской империи). Жители Киева славились своей религиозностью, и для многих поездка в Иерусалим была сравнима с главной целью в жизни. К ней готовились годами. В отличие от европейского направления, среди паломников были не только представители зажиточных слоев населения. Могли поехать рабочие и селяне, часто в дорогу отправлялись вдовы. Для верующих это было не просто путешествие, а духовный подвиг, связанный с посещением мест, описанных в Евангелии: Храма Гроба Господня, Голгофы, Вифлеема, реки Иордан и других святынь. Таким людям финансово помогали церковь и филантропы.

Поездка была долгой, на нее уходило от 1 до 3 месяцев. Сначала паломники добирались до Одессы, оттуда на пароходе плыли почти две недели к порту Яффа (сейчас часть Тель-Авива). Из Яффы в Иерусалим, около 60 км, принято было идти пешком, что занимало еще 2–3 дня. Оказавшись на месте, люди обычно для совершения всех обрядов задерживались на 2–3 недели, останавливаясь на местных подворьях.

Поездка в Иерусалим считалась высшей формой духовного подвига, сравнимого с монашеством. Паломники стремились помолиться у святынь, окунуться в Иордан, привезти домой реликвии (масло, иконы, крестики). Даже при максимальной экономии дешевле чем в 200 рублей (около 150 000 гривен в современном эквиваленте) поездка не обходилась. Это сумма, равная годовой зарплате квалифицированного рабочего, и копить ее приходилось годами.

После возвращения путешественник получал почетное для паломников звание «хаджи» или «хаджий» (аналог мусульманского "хаджа"). Но, несмотря на все трудности, количество таких путешественников стремительно росло, и к 1914 году ежегодно на Святую Землю отправлялось несколько тысяч украинцев.