Если в квартире +10 °C: где киевляне в начале ХХ века от холодов спасались

На первый взгляд, кажется, нашим предкам было проще переживать холода. Они ведь не зависели от центрального отопления и графиков отключения света? Главное - позаботиться о тепле заранее, забить под завязку придомовые дровницы поленьями. Ну и нужно проверить функциональность печи, будь то «буржуйка» или «голландка». И тогда наверняка не замерзнешь. Тем более Киев на рубеже XIX и XX веков стремительно развивался, входя в число наиболее прогрессивных городов Европы. Паровое отопление, электроосвещение и прочие блага цивилизации уже не были фантастикой, становясь реальностью, существующей где-то совсем рядом - вот там, уже на соседней улице.

А еще войны чудом обходили город. До штурма 1918 года большевиками Киев в последний раз слышал залпы пушек только в 1681 году, в ходе русско-турецкой войны. Впрочем, портили жизнь другие форс-мажоры: потопы, пожары и зимние морозы. Наличие дров и мода на паровое отопление помогали не всегда. Как и где спасались от мороза киевляне, читайте в материале Коротко про.

В церковь пускали погреться и переночевать

Пунктами обогрева №1 для киевлян были церкви. И тут все объяснимо. Жители города вообще славились своей набожностью. Большинство посещало храмы не только на Пасху «яйца посвятить», но и на еженедельные службы. Холод в домах становился пусть и косвенным, но дополнительным поводом проявить религиозность. Церковные двери были открыты в любое время. Кроме того, за это не требовали дополнительной платы. А еще там было всегда тепло - температура от 15 °C и выше (когда в квартирах 8...10 °C). Тогда зайти в церковь погреться было так же нормально, как сейчас в супермаркет.

«Зима в Киеве - это печь, на которой спят дети, и дым, который ест глаза. В доме на Печерске топим "буржуйку" - уголь дорогой, но без нее не выжить. Соседка греется в церкви - там теплее, чем дома», - описывал зимний быт в 1910 году в «Дневниках» украинский публицист и литературовед Сергей Ефремов.

Проводили здесь время люди всех возрастов и социальных слоев: от рабочих до интеллигенции.

«Зимой, когда в общежитии топили через день, мы с товарищами ходили в Михайловский монастырь - там тепло, тихо, можно почитать при свете лампад», - это уже из воспоминаний студента Киевского политеха, датируемые 1914 годом.

А чтобы в полной мере оценить масштаб этого явления, просто представьте: двери 150 церквей полумиллионного города были всегда открыты для нуждающихся. 40 из них во время особенно сильных холодов переходили в режим работы круглосуточной «ночлежки». По данным Киевской городской думы зимой 1908–1909 гг., когда температура на улице опускалась до -30 °C градусов, только в Софийском соборе ночевало до 700 человек ежедневно.

«София была не только собором, но и приютом. Зимой там, в боковых приделах, толпились замерзающие - от бродяг до интеллигентов, потерявших место. Двери не запирали, и это было актом милосердия, о котором священники говорили как об акте евангельского долга», - так вспоминала то время Анна Ахматова.

При этом не обходилось и без ограничений. Например, во Флоровский женский монастырь на ночлег пускали только женщин и детей, в любом храме подвыпивших прихожан могли выгнать взашей, а в «элитных» храмах, таких как Владимирский собор, специальные сторожа не пускали внутрь профессиональных нищих.

Главный собор города – София Киевская - мог принять на ночь до 700 человек. Фото: sofiyskiy-sobor.polnaya.info

Бани – в тепло за 3 копейки

Около 50 бань работало в Киеве к 1910 году. Постоянно, без выходных и даже по ночам. Ежедневно их посещали тысячи горожан. И делали это не только по гигиенической необходимости, но и с банальной целью - просто погреться. Сама процедура посещения состояла из нескольких этапов. Первый: ожидание в предбаннике (раздевалке). Печь прогревала помещение до 20–25 градусов, и ожидание в очереди могло растянуться на 2–3 часа.

Затем непосредственно сама парилка с температурой до +90 градусов. Третья часть - так называемая «отдыхалка». Здесь люди лежали на теплых полатях, укутавшись в простыни, попутно подремывая и «релаксируя» еще час-два. В среднем поход в баню занимал 4–5 часов.

«Зимой, когда в общежитии мерзли чернила, мы с друзьями ходили в Лукьяновские бани. За 5 копеек - тепло, пар, чай. Сидишь в предбаннике, как в раю, пока за окном -25», - делился воспоминаниями в «Повести о жизни» Константин Паустовский.

Популярен, особенно у малообеспеченных слоев, был так называемый «греющий билет» - можно было за 3 копейки (чуть меньше 30 гривен на нынешние деньги) попасть в предбанник без посещения парной.

«В сильные морозы Демеевские бани превращаются в общежитие. Люди приходят не мыться, а греться - сидят в предбаннике до утра, платя 3 копейки за вход. Вчера было 450 человек за ночь», - сообщалось в отчете Киевского комитета трезвости.

Цены же в целом по Киеву были доступными. Самые демократичные - «на Контрактовой», стоили 3–10 копеек, «Демеевские» - 5–15 копеек, «Лукьяновские» - 5 копеек. Элитные заведения на Крещатике тянули до 1 рубля за визит, но пользовалась ими исключительно знать. Кстати, представители высших слоев ходили попариться реже простолюдинов. Первые делали это раз в две недели, а рабочие и мещане - 2–3 раза в неделю.

По понедельникам и четвергам бани обслуживали только женщин с детьми, эти дни назывались «семейными». Любимым занятием ходить в баню было у студенчества. Молодежь посещала их так же регулярно, как сейчас ночные клубы. Кстати, в банях запрещалось распитие алкогольных напитков (речь не идет об отдельных кабинетах на Крещатике - там позволялось все). В обычных заведениях ограничивались квасом и чаем.

Даже не попариться, просто в предбаннике посидеть – в бани выстраивались огромные очереди. Фото: bigkyiv.com.ua

Чайные для рабочих открывались в 5 утра

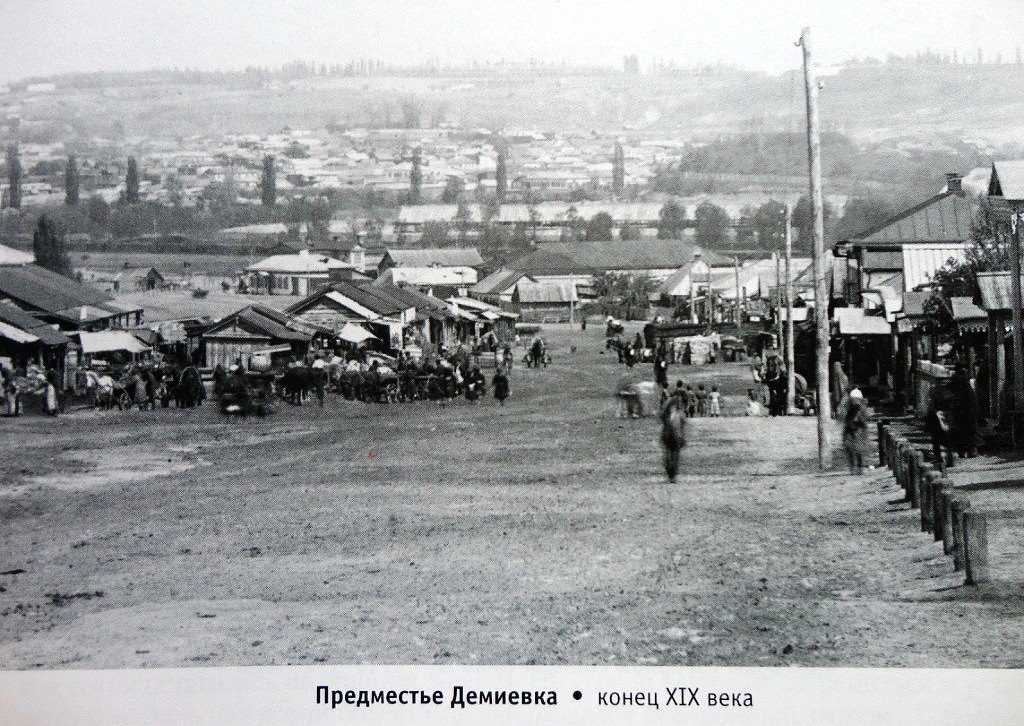

Зимой 1898 года в рабочем районе Демеевка по инициативе Киевского попечительства о народной трезвости открывается чайная. Идея была благородной и социальной - создать в городе сеть локаций, где простые люди могли проводить время не только пьянства ради. Задумка была в создании альтернативы пивным и трактирам. Проект получил продолжение, и уже к 1910 году таких заведений в городе открылось более 50.

Особенно они были востребованы в зимние морозы. График работы чайных выстраивался под распорядок жизни рядового киевлянина. Открытие - уже в 5 утра; 100-литровые самовары к этому времени кипели, а не погашенные на ночь печи держали в помещении комфортную температуру до +20 °C. Внутри все было обустроено без изысков, но функционально. В центре (вокруг большой печи) стояли столы с самоварами, у стен - лавки, где можно было подремать. По углам - сушилки для обуви и одежды.

Предлагаемые напитки - простые и дешевые. Стакан чая с травами (мята, липовый цвет) стоил 1,5 копейки (15 гривен по ценам сегодняшнего дня), с сахаром (1 кусочек, 5 грамм, на литр) - 2 копейки (20 гривен), а кипяток в свои кружки разливали вообще бесплатно. К чаю можно было купить баранку из печи. Доступность таких мест общественного питания предопределила их популярность.

«В чайной на Демеевке за год (1902) - 48 719 посетителей. Зимой - до 300 человек в день. Люди приходят не пить, а греться: сидят у печки по 3–4 часа за 1 копейку», - сообщалось в отчете Киевского комитета трезвости.

Впрочем, чайные были популярны и в высших слоях общества. «Король киевского общепита» Исаак Гинзбург владел сетью таких заведений. Самым знаменитым было открытое им в 1896 году в здании, на месте которого сейчас стоит ЦУМ. Идея все та же: без алкоголя, с горячими напитками проводить время в тепле. Здесь стакан чая с сахаром стоил уже 3–5 копеек (30-50 гривен), а самовар на 6 персон - 25–40 копеек (250-400 гривен). Несмотря на высокие цены в меню, заказать столик было проблематично, а везунчики, у которых это вышло, могли «гонять чаи», сочетая это с игрой в шахматы, чтением газет и литературными диспутами днями напролет. А там уже и весна не за горами…

Первая «антиалкогольная чайная», открытая в рабочем районе Демеевка, пользовалась огромной популярностью. Фото: Киев в фотографиях

Кстати

Сбитень по-киевски

Этот напиток называли «душой Киева». Его продавали на ярмарках и на всех массовых мероприятиях - будь то гуляния на Днепре или после проруби на Крещение. Пили его много: только на «Контрактах» (ярмарки на Контрактовой площади) - до 5000 кружек в день (около 300 ведер). Готовили его или в медных чанах на костре, или в огромных самоварах. Стоил напиток 1–2 копейки (10–20 гривен на нынешние деньги).

Приготовить его запросто можно и сегодня. Рецепт прост.

Вскипятить 1 л воды, растворить 150 г меда + 50 г сахара. Добавить 5 гвоздик, 1 палочку корицы, 3 горошины перца, 1 лавровый лист, цедру 1/2 лимона. Варить 15 минут, снять, влить сок лимона, настоять 10 минут, процедить. Пить обжигающе горячим.